Das ist

wohl so eine klassische Alterserscheinung. Irgendwann beginnt man sich über die

„Jugend von heute“ zu wundern und stellt bedeutungsschwangere Vergleiche an,

die letztlich darin münden der jungen Generation zu diagnostizieren es sich

leicht zu machen. Sie hätten es leichter und müssten weniger leisten. Früher

habe man sich mehr angestrengt und dennoch war „es“ früher alles besser. Zumindest

gesitteter.

Stefan

Zweig beschreibt in seiner „Welt von gestern“ (1942 – nach wie vor eins meiner

absoluten Lieblingsbücher!) eindrucksvoll den sittlichen und sexuellen Wandel,

der sich bei der Jugend der 30er Jahre verglichen mit Zweigs eigener Jugend zeigte.

Der aberwitzige Aufwand, der in gebildeten Schichten

Ende des 19. / Anfang des 20.

Jahrhunderts getrieben wurde, um sich angezogen zu baden, wird erstklassig in

Stefan Zweigs Meisterwerk „Die Welt von Gestern“ beschrieben.

Ich empfehle wärmstens das Kapitel „Eros Matutinos“

Als Karikaturen belachen auch die

naivsten Menschen von heute diese sonderbaren Gestalten von gestern - als

unnatürlich, unbequem, unhygienisch, unpraktisch kostümierte Narren; sogar uns,

die wir unsere Mütter und Tanten und Freundinnen in diesen absurden Roben noch

gekannt haben, die wir selbst in unserer Knabenzeit ebenso lächerlich gewandet

gingen, scheint es gespenstischer Traum, daß eine ganze Generation sich

widerspruchslos solch einer stupiden Tracht unterwerfen konnte. Schon die

Männermode der hohen steifen Kragen, der >Vatermörder<, die jede lockere

Bewegung unmöglich machten, der schwarzen schweifwedelnden Bratenröcke und der

an Ofenröhren erinnernden Zylinderhüte fordert zur Heiterkeit heraus, aber wie

erst die >Dame< von einst in ihrer mühseligen und gewaltsamen, ihrer in

jeder Einzelheit die Natur vergewaltigenden Aufmachung! In der Mitte des

Körpers wie eine Wespe abgeschnürt durch ein Korsett aus Fischbein, den

Unterkörper wiederum weit aufgebauscht zu einer riesigen Glocke, den Hals hoch

verschlossen bis an das Kinn, die Füße bedeckt bis hart an die Zehen, das Haar

mit unzähligen Löckchen und Schnecken und Flechten aufgetürmt unter einem

majestätisch schwankenden Hutungetüm, die Hände selbst im heißesten Sommer in Handschuhe

gestülpt, wirkt dies heute längst historische Wesen >Dame< trotz des

Parfüms, das seine Nähe umwölkte, trotz des Schmucks, mit dem es beladen war,

und der kostbarsten Spitzen, der Rüschen und Behänge als ein unseliges Wesen

von bedauernswerter Hilflosigkeit. Auf den ersten Blick wird man gewahr, daß

eine Frau, einmal in eine solche Toilette verpanzert wie ein Ritter in seine

Rüstung, nicht mehr frei, schwunghaft und grazil sich bewegen konnte, daß jede

Bewegung, jede Geste und in weiterer Auswirkung ihr ganzes Gehabe in solchem

Kostüm künstlich, unnatürlich, widernatürlich werden mußte. Schon die bloße

Aufmachung zur >Dame< - geschweige denn die gesellschaftliche Erziehung -

das Anziehen und Ausziehen dieser Roben bedeutete eine umständliche Prozedur,

die ohne fremde Hilfe gar nicht möglich war. Erst mußten hinten von der Taille

bis zum Hals unzählige Haken und Ösen zugemacht werden, das Korsett mit aller

Kraft der bedienenden Zofe zugezogen, das lange Haar - ich erinnere junge Leute

daran, daß vor dreißig Jahren außer ein paar Dutzend russischer Studentinnen

jede Frau Europas ihr Haar bis zu den Hüften entrollen konnte - von einer

täglich berufenen Friseuse mit einer Legion von Haarnadeln, Spangen und Kämmen

unter Zuhilfenahme von Brennschere und Lockenwicklern gekräuselt, gelegt,

gebürstet, gestrichen, getürmt werden, ehe man sie mit den Zwiebelschalen von

Unterröcken, Kamisolen, Jacken und Jäckchen so lange umbaute und gewandete, bis

der letzte Rest ihrer fraulichen und persönlichen Formen völlig verschwunden

war. Aber dieser Unsinn hatte seinen geheimen Sinn. Die Körperlinie einer Frau

sollte durch diese Manipulationen so völlig verheimlicht werden. […]

(Stefan Zweig 1942) (…..)

Natürlich

leide ich auch unter diesem Syndrom, runzele oft die Stirn, wenn ich an ihren

Smartphone klebende Teenager beobachte.

Früher

war aber doch nicht alles besser.

Trump

spricht von einem Allzeit-Hoch der US-Kriminalität und auch in Deutschland

scheinen andauernd Kinder sexuell missbraucht oder entführt zu werden.

Wahr ist

das aber nicht. Die Kriminalität auf Amerikas Straße sinkt seit den 1990er

Jahren kontinuierlich.

Durch

das Internet und die Boulevardmedien wird aber jeder einzelne Fall sofort

bekannt und breitgetreten, so daß der Eindruck entsteht es passiere viel mehr –

dabei wird nur mehr und schneller berichtet.

Im

SPIEGEL gibt es die Rubrik „Früher war alles schlechter“, in der scheinbare

aktuelle Verschlimmerungen aufgeklärt werden. Gerade erschien die 58. Folge.

Wie man

sich täuschen kann!

Ich

glaube, daß früher vieles anders war. Das kann man aber nicht so einfach in „positiv“

und negativ“ kategorisieren.

Natürlich

sind Smartphone und Internet eine enorme Erleichterung des Lebens.

Natürlich

grummele ich, wenn ich mitbekomme wie einfach Studenten von heute zu Hause mit

ein paar Klicks Informationen zusammentragen, für die ich während meines

Studiums Tage in der Bibliothek verbrachte.

Aber es

gibt auch eine Kehrseite, wie wir alle wissen inzwischen: 24/7 online bei den

sozialen Medien generiert gefährliche Informationsblasen, führt schon bei

Teenagern massenhaft zu Stress und Burnout. Nie wurden so viele Psychopharmaka

verschrieben.

Ich will

nicht mehr ohne Internet leben; trauere aber gleichzeitig den schönen Zeiten

ohne Internet hinterher.

Zum

Schluß noch ein Einblick in meine Familiengeschichte, der die besseren/schlechteren

früheren Zeiten vielleicht illustriert.

Meine

Mutter wanderte 1965 in die USA aus, lernte dort meinen Vater kennen.

Deswegen

bin ich Ami. Aber heute will ich kurz meine Vorfahren mütterlicherseits erwähnen.

Mein Opa wurde 1890 in Norddeutschland geboren. Er erbte von seinem Vater ein Geschäft, war also Kaufmann. 1912 bekam er seine erste Tochter; offensichtlich ungeplant – aber 1912 gab es eben weder Kondomautomaten an jeder Ecke, noch Antibabypillen.

Mein Opa wurde 1890 in Norddeutschland geboren. Er erbte von seinem Vater ein Geschäft, war also Kaufmann. 1912 bekam er seine erste Tochter; offensichtlich ungeplant – aber 1912 gab es eben weder Kondomautomaten an jeder Ecke, noch Antibabypillen.

Insgesamt

wurden es drei Söhne und drei Töchter, von denen meine Mutter, Jahrgang 1938,

die jüngste war.

Meine

Großeltern gehörten also zu der Generation, die das Pech hatten als Erwachsene

gleich zwei Weltkriege zu erleben. Beide von Deutschland angezettelten Kriege

bedeuteten für meinen Opa nicht nur den finanziellen Ruin, sondern auch einen

sehr persönlichen Verlust. Der älteste Bruder meiner Mutter starb als Kind kurz

nach dem WK-I, weil keine Medikamente zu bekommen waren und der Zweitälteste

starb im WK-II.

Zweimal

die komplette Existenzgrundlage zu verlieren kann ich mir nicht mehr vorstellen.

Wieso dann überhaupt noch weitermachen?

Schon

als Kind, im ausgehenden 19-Jahrhundert wurde mein Opa zu Geschäftsreisen

(überwiegend nach Süddeutschland und ins Baltikum) mitgenommen. In den 20ern

und 30er Jahren nahm er die älteren Geschwister meiner Mutter mit, um ihnen zu

zeigen was es außerhalb Deutschlands gibt.

Sobald

es nach 1945 irgendwie ging, sparte sich mein Opa wieder einen VW-Käfer

zusammen, lud immer mindestens zwei seiner Kinder auf den Rücksitz und fuhr los

– nach Spanien, Italien, Frankreich.

Natürlich

waren diese Reisen ungleich beschwerlicher als heute. Ohne die entsprechenden

Autobahnen dauerten diese Fahrten mit dem kleinen Käfer ewig. Schicke

Hotelzimmer konnte sich mein Opa nicht leisten und Airbnb war bekanntlich noch

nicht erfunden.

Dafür

waren die iberischen Küsten aber auch noch nicht mit Bettenburgen zugeballert.

Man traf selten andere Touristen und wurde dafür umso herzlicher von den

Eingeborenen begrüßt.

Diese

Reisen machten einen so gewaltigen Eindruck auf meine Mutter und ihre

Geschwister, daß sie bis an ihr Lebensende davon erzählten.

Die

deutlich ältere Schwester meiner Mutter reiste in den 1950er Jahren als

Erwachsene lange nach Australien und in die USA, während ihr Bruder mit

Freunden in einem VW-Bus in Indien und Afrika unterwegs war.

Meine

Mutter, das Kriegskind wurde unterdessen in die Schweiz auf eine

Hauswirtschaftsschule geschickt. Erstens sollte sie Sprachen lernen und

zweitens war es für meinen Opa selbstverständlich, daß nur sein einzig verbliebener

Sohn eine höhere Schule besuchen sollte. Er erbte auch 100% des Geschäfts,

obwohl zwei seiner Geschwister älter waren. Aber die hatten keinen Penis und für

einen Mann des 19. Jahrhunderts stellte sich die Frage gar nicht, ob eine

Tochter auch Kaufmann sein könnte.

Bildung

und materielle Ressourcen erschienen meinem Opa offensichtlich als

Verschwendung für seine Töchter. Wenn sie später einmal reich sein wollten,

dann könnten sie ja reich heiraten, gab er ihnen als Ratschlag mit.

Ich bin heute

davon überzeugt, daß diese Einstellung meiner Großeltern keineswegs böse

gemeint war. Sie waren aber Produkte des 19. Jahrhunderts.

Da ging

man so mit Töchtern um.

Hier

also auch ein großer Unterschied zu heute: Meine Mutter hatte extrem minimierte

Startchancen. Die enorme Bildung, die sie sich später aneignete, passierte

autodidaktisch.

Was

blieb ihr auch anderes übrig; zum Entsetzen meines Opas heirateten gleich zwei

Töchter einen Künstler. Maler, also in den Augen meines Opas „brotlos“. Mit dem

Reichtum wurde es also nichts.

Nach der

Volksschule absolvierte meine Mutter eine Lehre. Mit 20 aber, schnappte sie

sich den immer noch existierenden VW-Käfer ihres Vaters und wollte endlich auch

wie ihre Geschwister allein, bzw mit einer Freundin reisen.

Ja, es

stimmt, die 50er und 60er Jahren in Deutschland waren ungeheuer spießig. Es

existiert eine anonyme Anzeige, die von der Polizei an meinen Opa

weitergeleitet wurde, in der sich ein Kunde beklagte, daß das Frl. (meine

Mutter) ein Rock trug, der nicht über die Knie reichte. Ihr Vater möge sie zur

Raison bringen.

Es waren

aber nicht alle Teens und Twens der Zeit Spießer. Im Gegenteil, es gab vielfach

Eskapismus.

Meine

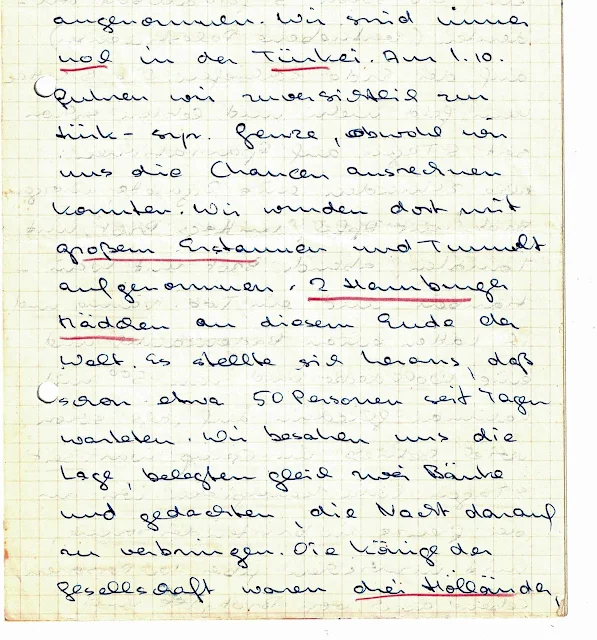

Mutter guckte sich mit so gut wie keinem Geld in der Tasche die umliegenden

europäischen Länder an, um dann Anfang 1961 mit einer Schulfreundin mit

besagtem Käfer die Autoput hinunter zu fahren.

Ausführlich

bereiste sie Jugoslawien, die Türkei, Anatolien, Syrien, den Libanon, Jordanien,

Israel und Ägypten.

Mein Opa!

Daß Töchter studieren oder gar ein Geschäft führen könnten, kam ihm zwar nicht

in den Sinn, aber andererseits war er doch so liberal auch seine Jüngste für

fast ein Jahr im Nahen Osten zu verschwinden erlaubte.

Ich habe

meine Mutter oft gefragt, wie sie sich das leisten konnten, aber bis auf das

Benzingeld brauchten sie kaum etwas, weil sie als zwei junge weiße Mädchen

immer so auffielen, daß sie von irgendwelchen Einheimischen eingeladen wurden.

Die sprichwörtliche Gastfreundschaft des Orients.

Manchmal

konnten meine Großeltern etwas Geld schicken.

Dann

mietete sich meine Mutter ein Zimmer.

So zum

Beispiel im Oktober 1961 in Beirut, der damals schönsten Stadt der Welt.

So beschwerlich

das Reisen damals war, so einfach war es andererseits in anderen Aspekten –

Gastfreundlichkeit, Sicherheit, Unberührtheit.

Anderes

kommt mir heute auf schockierende Wiese vertraut vor.

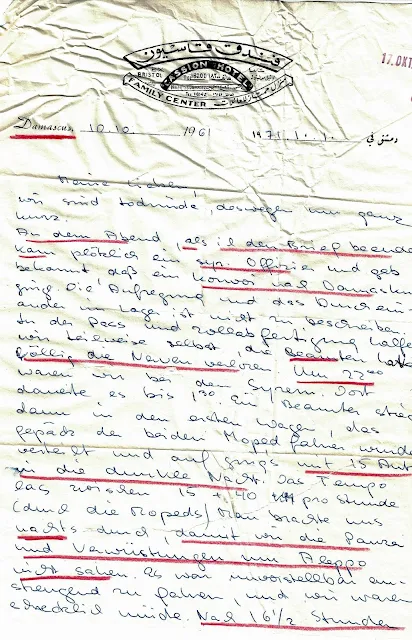

Es war

nicht einfach für meine Mutter nach Syrien einzureisen.

Immer wieder

fuhr sie an die türkisch-syrische-Grenze, um es zu versuchen.

Als sie

schließlich in Damaskus angekommen war, schreibt sie nach Hause welche Mühe

sich die Syrer gemacht hatten, den Ausländern nicht das total zerstörte Aleppo

zu zeigen; es hatte sich noch nicht von Kriegen und Pogromen erholt.

Eins steht

fest, solche Reisen kann ich heute trotz Internet und Facebook und eines besseren

Autos nicht mehr machen. Schon gar nicht mit meinem US-Reisepass.

Früher

war alles besser.

Heute reisen

Jugendliche lieber All Inclusive. Per Billigflieger in Ferienfabriken.

Das ist

ungeheuer billig. Jeder reist jetzt. Es geht schnell und mühelos. Sprachen

braucht man nicht zu erlernen. Alles geht auf Deutsch. Man trifft überall auf

Deutsche, die sich zu Millionen ins Ausland begeben. Alles ist versichert, man

ist kontinuierlich in Kontakt mit Zuhause, verfügt über EC- und Kreditkarte.

Den

Schlafplatz spuckt das Klugtelefon aus und die Zimmer sind klimatisiert.

Die

Eltern müssen sich keine Sorgen machen, wenn die Kleinen in Lloret de Mar oder

auf Mallorca auf den Putz hauen.

Eigenartig,

trotz meiner Familiengeschichte, habe ich gar keine Lust mehr zu reisen.